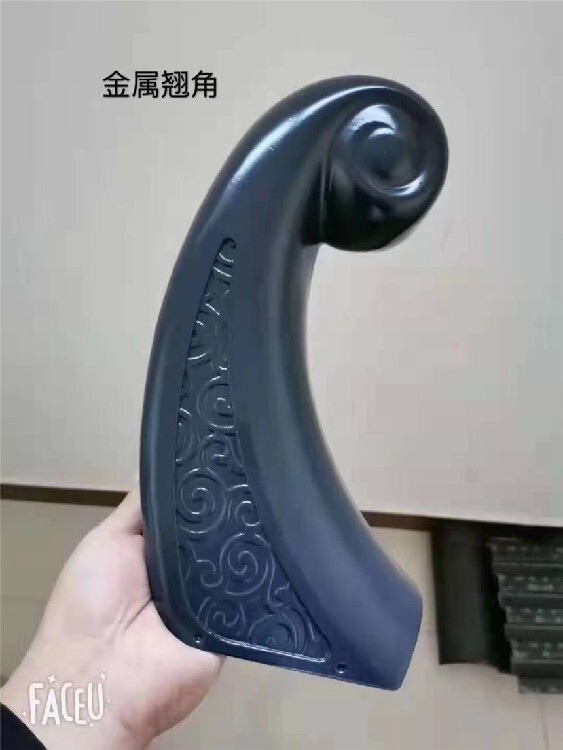

正脊两头安放面朝里的龙首形瓦件称"正吻"、"螭吻",其背后各有双角小兽头,称脊兽。而在殿顶各条垂脊端部的龙首称"鸱吻",即鹞鹰,因喜四方眺望,故置于此。在殿顶岔脊的下端,又有一龙首,称"嘲风",传说其胆大、好险,便置此。这屋脊、角兽合称 "五脊六兽"。

亦称大吻,即殿宇顶上正脊两端的吻兽,一般是龙头形,张大口衔住脊端,故又称吞脊兽。屋顶正脊,两个坡顶相交而产生正脊,相交处必然不会十分严密,为了使屋顶两个面的瓦件相交妥贴,不致漏水,在脊的位置上就需要加砖瓦封口,结果是高出屋面,有碍观瞻。于是古人想到在这些高出的脊上做出各种装饰,如动物、植物,以及后来形成的鸱吻,美观又实用。这个鸱吻也是很有讲究的,明清时它荣升为龙之九子之一,性格“好望好吞”。好张望使他往屋顶上爬,好吞噬使他张口咬着屋脊,工匠一剑就把他牢牢钉在屋顶,一旦打雷着火,可喷水。

殿宇顶上除正脊外,还有垂脊。垂脊上的吻兽名称较多,除叫垂脊吻外,还叫屋脊走兽,檐角走兽,仙人走兽等。檐角前面的一个叫“骑凤仙人”,也叫“仙人骑鸡”。它的作用是固定垂脊下端块瓦件。在未形成“仙人骑鸡”这一造型之前,是用一个大长钉来固定的。传说齐国国君在一次作战中失败,来到一条大河岸边,走头无路,后边追兵就要到了,危急之中,突然,一只大鸟飞到眼前,他急忙骑上大鸟,渡过大河,。古人把它放在建筑脊端,也表示骑凤飞行,。

吻兽排列有着严格的规定,按照建筑等级的高低而有数量的不同,多的是故宫太和殿上的装饰。这在中国宫殿建筑史上是的,显示了至高无上的重要地位。在其它古建筑上一般多使用九个走兽。这里有严格的等级界限,只有金銮宝殿(太和殿)才能十样。中和殿、保和殿都是九个。其它殿上的小兽按级递减。天安门上也是九个小兽。

天马:

意为神马。汉朝时,对来自西域良马的统称。状如马,能日行千里,追风逐日,凌空照地,是人们心目中的神马。汉朝时,对西域的良马称为天马,天马又是尊贵的象征。"天马行空,往来",将其形象用于殿脊之上,有种傲视群雄,开拓疆土的气势。

龙文化的延伸由“观念”——龙的传人、龙的崇拜,到龙的服装、装饰器皿和用具,到传统建筑上的"避邪物",可以说,文化涉及到哪里,龙文化就延伸到哪里。因此,在古建筑中更少不了龙的文化。尤其是在传统建筑上的雕塑装饰物上。 [12]